L’église Saint-Barthélemy et le retable de la Vierge

L’église St-Barthélemy

L’église St-Barthélemy est construite dès la fin du 12e siècle au moment où le comte de Toulouse Raymond V fait bâtir le village. Les travaux de construction durent jusqu’au milieu du 13e siècle. De ce premier édifice, de taille modeste, il reste aujourd’hui le portail latéral donnant sur la place et, à l’intérieur, la voûte de la chapelle Notre-Dame. Car si elle subit quelques dégâts pendant la guerre de 100 ans, c’est surtout pendant les guerres de religion au 16e siècle, que les destructions sont les plus désastreuses : voûtes ruinées, mobilier brulé. Aujourd’hui, l’église fait partie du diocèse de Montauban alors qu’avant la Révolution, elle appartenait au diocèse de Cahors.

Entre 1591 et 1654, notamment sur les instructions du bienheureux Alain De Solminihac, évèque de Cahors, des travaux permettent de reconstruire et d’agrandir l’édifice en récupérant les pierres de l’église Notre-Dame-des-Vaux (à l’emplacement du cimetière actuel), qui avait aussi été ruinée, et des maisons qui donnaient sur la rue du château. Une pierre gravée au dessus de la porte menant au clocher commémore cette reconstruction (1591). L’église St-Barthélemy fut donc réorientée, de manière perpendiculaire à l’axe d’origine. Par conséquent, le chœur, qui se trouvait dans l’actuelle chapelle dédiée à la Vierge, a été désaxé d’un quart de tour. C’est à cette époque qu’elle devint église paroissiale.

Description :

- L’église St-Barthélemy mesure aujourd’hui 33 mètres de long sur 19 de large.

- Le portail latéral, au Sud, donnant sur la place des Cornières est orné de tores (grosses moulures cylindriques) et de colonnettes aux chapiteaux à décors de feuillages.

- Le portail principal, à l’ouest, date de 1815 avec un fronton triangulaire et des pilastres doriques encastrés.

- Le clocher, tour rectangulaire, a conservé sa base médiévale mais a été rebâti au XVIIe siècle.

- Le chœur, à cinq pans, a été rebâti au XVIIe siècle. Il abrite les stalles qui proviennent de l’ancien couvent des Carmes. Ce mobilier, du XVIIe siècle, orné de Miséricordes, était destiné aux religieux qui pouvaient s’asseoir en ayant l’air de rester debout pendant les offices. On appelle miséricordes la partie sculptée de ce mobilier : rosaces, masques humains et fantastiques.

- La nef unique à trois travées et le chœur datent du 17ème s. Une façade néo-classique du 19ème s. ouvre l’édifice sur la rue du Château.

- Six chapelles encadrent la nef et comportent des pièces de mobilier intéressantes. Elles contiennent des détails récupérés de l’ancienne église Notre-Dame-des-Vaux : culots sculptés dans les chapelles, bénitier, dallage sculpté.

Le retable

Un retable est un mobilier décoratif qui intègre un autel. Le retable de la Vierge est un grand mobilier qui s’insère dans la chapelle dédiée à la Vierge. Il y a été placé après les importantes rénovations qui ont fait suite aux dégâts causés par les guerres de religions. C’est ici que se trouvait l’ancien chœur. De style baroque, il date du milieu du XVIIème siècle et il a été classé monument historique en 1958. Il a été fabriqué par Jean Dussaut, un sculpteur montalbanais et a été peint et doré en 1651 par deux jeunes peintres auvergnats.

Dans cette chapelle, la clé de voûte représente une colombe qui évoque le Saint Esprit.

Le Christ en cuir

Le Christ en cuir : une croix de procession insolite :

Au 18e siècle, les pénitents se plaignaient de la lourdeur de la croix de procession. Un appel est donc lancé pour savoir qui pourrait concevoir la croix la plus légère possible.

C’est un artisan tanneur qui releva le défi, en utilisant du cuir qu’il mit en forme et peint. Cet artisan se trouvait alors en prison pour un fait quelconque, il est dit qu’il a été rapidement libéré grâce à son savoir-faire.

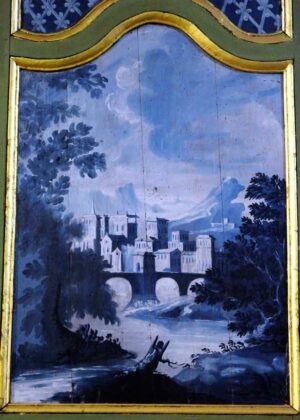

Les monochromes de Joseph Ingres

Joseph Ingres né à Toulouse en 1755. Il entre à l’académie de Toulouse puis s’établit à Montauban. On connaît son fils, Jean Auguste Dominique Ingres, l’un des derniers peintres néoclassiques français au 19e siècle. Il écrivait à propos de son père : « Mon père était né avec un rare génie pour les arts. » Les boiseries et panneaux peints de monochromes dans les tons de bleus représentent une série de paysages et de ruines qui s’inscrivent dans des encadrements dorés, sur fond de faux marbres. Les monochromes sont attribués à Joseph Ingres, mais les œuvres ne sont pas signées. Tout laisse à croire qu’il s’agit des réalisations exécutées avec ses élèves.

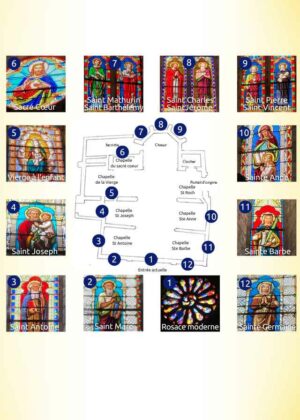

Les vitraux de l’église

Les vitraux de l’église Saint-Barthélemy datent de 1884 à 1886 et ont été réalisés par les deux maîtres verriers F. Etienne et L. Mouilleron à Bar le Duc. Certains vitraux possèdent des inscriptions qui font référence aux donateurs – des mécènes locaux qui contribuaient financièrement à leur création – et au salut de leur âme. Ainsi, Marc Bouniol fait intégrer une dédicace à la mémoire de ses parents (son père, avocat, fut aussi maire de Lauzerte de 1871 à 1877) sur le vitrail désignant saint Marc. Charles et Jérôme de Combarieu ont aussi fait des donations pour les vitraux de Saint Jérôme et Saint Charles, leurs saints patrons. De même pour le curé de Valence d’Agen, pour le vitrail de Saint Pierre.

L’orgue

Construit en 1899, il a été conçu par les frères Magen, pour le Petit Séminaire de Moissac. C’est l’une des dernières réalisations de la maison Magen Frères. Le Petit Séminaire ayant été transféré à Montauban, c’est la paroisse de Lauzerte qui l’achète dans les années 1908 – 1910.

L’orgue se trouvait au départ dans le chœur. Il a été déplacé en 1975 par les facteurs Milic et Simon, suite aux travaux de décrépissage de l’intérieur de l’église.

Il est aujourd’hui visible dans la chapelle Sainte Anne.

L’association des Amis des Orgues, créée en 1997, a permis sa restauration, ainsi que celui de l’église des Carmes. Pendant plus d’un an, l’association a œuvré pour obtenir des fonds, et faire effectuer les travaux, confié en 1998 au facteur d’orgue Gérard Bancells.

La dernière restauration date de 2021, par Franz Lefèvre, qui a permis de retrouver l’harmonisation d’origine de Magen. Elle a été financée en partie par l’association ASAPPL, la mairie et des dons.

L’orgue a fait l’objet d’une inscription aux Monuments Historiques en novembre 2009.

Aidez-nous à restaurer le retable de la vierge

En l’église St Barthélemy, se trouve un grand mobilier de 7m de large sur presque 8 mètres de haut : il s’agit du retable baroque dédié à la Vierge. Il a été construit au milieu du 17e siècle et classé parmi les Monuments historiques en 1958. A l’heure actuelle, le retable est dans un état structurel inquiétant. Des travaux de rénovation sont nécessaires.

Nous venons de lancer une collecte de fond auprès de la fondation du patrimoine. Les donateurs peuvent déduire leurs dons de leurs impôts à hauteur de 75% pour tout dons jusqu’à 1000€. Des flyers sont à disposition dans l’église, à l’office de tourisme, à la mairie et chez les commerçants. La rénovation de ce retable, c’est contribuer à la qualité patrimoniale de Lauzerte et du département du Tarn-et-Garonne, mais aussi à la valorisation d’une commune attractive, culturellement et patrimonialement riche..

Téléchargez le bulletin de don

Cliquez sur le lien suivant pour télécharger le bulletin de don :

Bulletin de donsCe qui n’est pas visible

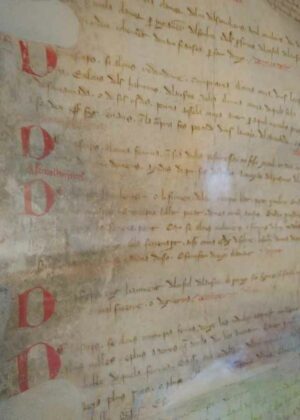

La charte de coutumes

La charte de coutumes, c’est le texte de lois du Moyen Age. C’est un texte précieux, copié en plusieurs exemplaires. La charte que nous possédons est datée de 1241 et signée à Moissac par Raymond VII comte de Toulouse. C’est une confirmation de la précédente version faite par Raymond V, son grand père et fondateur de notre castelnau. Malheureusement, nous ne possédons pas cette toute première version. Cela dit, après étude, cette confirmation (qui ne fait que reprendre la première charte) présente de nombreuses analogies avec la charte de Moissac, qui, elle, date de 1197.

Le trésor de pièces gauloises

Lors de travaux pour transformer l’ancien hôpital en maison de retraite dans les années 80, les ouvriers firent une belle découverte : un trésor de pièces de l’époque gauloise qui était caché dans les caves ! Après étude, ces pièces ont été datées du 1er siècle avant notre ère et ont été frappées à Toulouse. Cela nous montre l’importance des peuples qui vivaient ici bien avant la construction de la cité médiévale à la fin du 12e siècle.

La Vénus gauloise

Cette statuette a été retrouvée à l’intérieur de l’église des Carmes dans les années 80. Elle était incluse au bâti, dans les murs. Elle été datée du 1er siècle avant notre ère. Nous n’avons que très peu d’information. Elle n’a pas de tête, mais semble porter quelque chose dans ses mains. Son interprétation reste difficile.

S'informer. Vivre et découvrir. S'investir à Lauzerte.

S'informer. Vivre et découvrir. S'investir à Lauzerte.